Au-delà de la crise du coronavirus, la nécessité d’un plan de transition sociétale

Publié dans l’AUT’JOURNAL. 15 avril 2020

Voilà maintenant plus d’un mois que le coronavirus monopolise l’attention de tous et chacun, un peu comme si la réalité planétaire se résumait à combattre cette crise sanitaire pour éviter la fin du monde… économique.

Cette crise est bien réelle, malgré qu’on ait beaucoup de difficulté à en établir la sévérité relative, les impacts globaux et ses origines précises. On ne peut douter des menaces que représente la propagation des virus dans un monde de plus en plus petit, écologiquement très affaibli et soumis de plus en plus à des extrêmes climatiques dévastateurs.

Depuis longtemps, on nous met en garde face aux maladies et contaminations, qui nous guettent dans un monde toujours plus pollué où la seule valeur qui ait de l’importance est le profit monétaire. L’obsession capitaliste néolibérale et la mondialisation ont créé une situation de cataclysme social qui va bien au-delà de la crise du coronavirus, mais il semble que notre vision sociétale et planétaire soit atteinte de myopie grave.

D’abord, rappelons-nous qu’au nom de l’économie néolibérale, de grands dommages ont été faits au filet social, qui garantit notre droit à la santé et à la sécurité, en plus d’éliminer des lois et des règles protégeant notre environnement.

Nous avons toujours un système public de santé, mais on y a fait tellement de coupures que s’il tient encore, c’est par miracle. On peut bien qualifier les gens du secteur de la santé d’« Anges gardiens » car, malgré un état d’épuisement criant, sans leur dévouement remarquable et leur sens des responsabilités extraordinaire, ce serait l`hécatombe.

Souvenons-nous de la canicule de l’été 2018, lorsqu’une centaine de personnes sont décédées en quelques jours dans la région de Montréal des suites de coups de chaleur et que des milliers de gens se rendaient dans les hôpitaux pour obtenir des soins pour les malaises qu’ils ressentaient dans ces chaleurs extrêmes.

Le personnel soignant souffrait aussi de ces chaleurs suffocantes et devait travailler des heures interminables dans des conditions du tiers-monde, faute de ressources nécessaires pour affronter cette situation d’urgence. Les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les CHSLD manquaient même de matériel de base comme des climatiseurs. Nos infrastructures municipales et communautaires démontraient aussi à quel point nous n’étions toujours pas prêts à faire face à la réalité climatique, et nous ne l’étions pas plus en 2020 face à la crise du coronavirus.

Pourtant, on sait depuis des années qu’avec le réchauffement planétaire viennent des extrêmes climatiques hors de l’ordinaire, des canicules, des sécheresses, des inondations, des tornades qui déclenchent des urgences sanitaires graves et causent des dommages aux coûts exorbitants.

Nous savons aussi qu’avec le réchauffement du climat et la pollution atmosphérique les risques de maladies infectieuses augmentent drastiquement, la propagation des virus aussi, étions-nous prêts ? Non, non, et non !

Néanmoins, nous pouvons être relativement satisfaits de la réponse du Québec devant la crise actuelle. Cependant, nous avons dû faire beaucoup de rattrapage et, encore une fois, il aura fallu des efforts extraordinaires de la part de nos « Anges gardiens » pour éviter le pire. Nous avons consenti un effort de guerre, qui a donné des résultats rapides et concluants.

Allons-nous, une fois pour toutes, réaliser qu’il n’y a pas d’économies à faire en coupant dans les services à la population pour baisser les taxes et les impôts, ce qui ne profitent momentanément qu’aux plus riches et aux grandes corporations ?

Nous sommes toujours en urgence climatique.

Le retour du printemps et de l’été ramènera les risques d’évènements climatiques extrêmes. Si de tels événements survenaient dans les prochaines semaines, aurons-nous la capacité de réagir efficacement ? Il n’y a pas de doute que la tendance au réchauffement climatique s’accentue.

Nous devons donc profiter du contexte actuel, tant au Québec qu’au Canada, pour joindre l’utile au nécessaire. Au sortir de cette crise, nous devons assurer une reprise économique viable et profitable. Cela s’appelle un plan de transition sociétale, visant à passer d’un système économique déficient à un système socio-économique priorisant la vie avant le profit, ramener la social-démocratie.

Il faut un plan de lutte aux bouleversements climatiques visant à réduire drastiquement la consommation d’énergie fossile, un secteur grandement responsable des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants de l’air, de l’eau et des sols.

Nous avons appris que la pollution de l’air est un vecteur important dans la propagation des virus en plus de fragiliser les personnes les plus sensibles, les ainés. Nous avons toutes et tous pu nous rendre compte qu’on peut bien vivre autrement, que la réduction de la pollution en général apportent des bénéfices bien plus grands et plus rapidement, quoi qu’en disent les promoteurs du néolibéralisme et que, si on donne une chance à la nature, elle ne manque jamais son coup.

On reconnait qu’en définitive investir dans la protection de l’environnement et du climat crée de l’emploi, sauve des vies, assure une prospérité durable, améliore la qualité de vie et cela rapporte bien plus pour la société.

C’est ce genre de plan que nous devons mettre en œuvre maintenant.

CONFINEMENT ? DÉCONFINEMENT ?

Au moment où plusieurs gouvernements, dont celui du Québec, parlent d’un possible relâchement des consignes, d’un premier déconfinement, il faut se rappeler le pourquoi de cette mesure pour bien comprendre les enjeux reliés à son abolition partielle ou totale. Le Monde explique simplement et clairement, visuels à l’appui, ce que cela pourrait signifier.

Quand et comment pourrons-nous ressortir de chez nous ? Les enjeux du « déconfinement » expliqués en schémas

Par Maxime Vaudano , Jérémie Baruch , Adrien Sénécat et Agathe Dahyot

DÉCRYPTAGES La perspective de la fin du confinement pose des questions : l’avantage d’une levée progressive, le risque d’une deuxième vague ou que faire si on ne peut pas éradiquer le virus ?

La question à se poser sur la fin du confinement n’est pas seulement « quand », mais aussi « comment ». Car, au fil des semaines, se dessine un scénario beaucoup plus complexe qu’une levée pure et simple des mesures mises en place en France contre le Covid-19 depuis le 17 mars à midi.

Le confinement, qui sera « probablement » prolongé au-delà du 15 avril, ne pourra être interrompu « que de façon progressive », a prévenu, jeudi 2 avril, le premier ministre, Edouard Philippe. Si les modalités de sortie de cette situation exceptionnelle sont encore loin d’être fixées en France, il est acquis que la menace du coronavirus SARS-CoV-2 planera sur la durée, posant de nombreuses questions.

Que se passe-t-il si on lève le confinement d’un coup ?

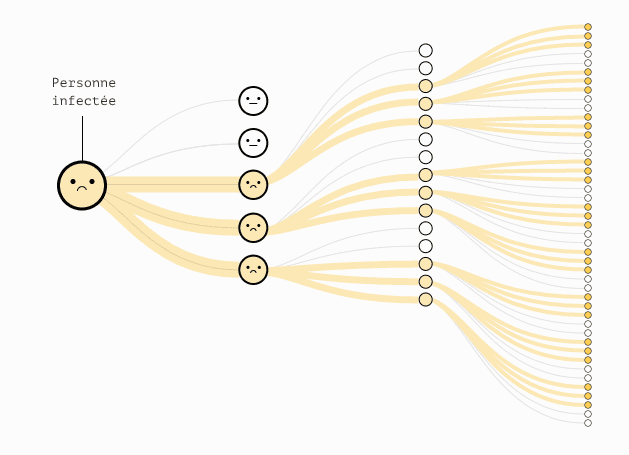

Le confinement a été décidé dans un contexte de propagation exponentielle du virus. Mi-mars, on estime que chaque malade pouvait contaminer en moyenne trois personnes.

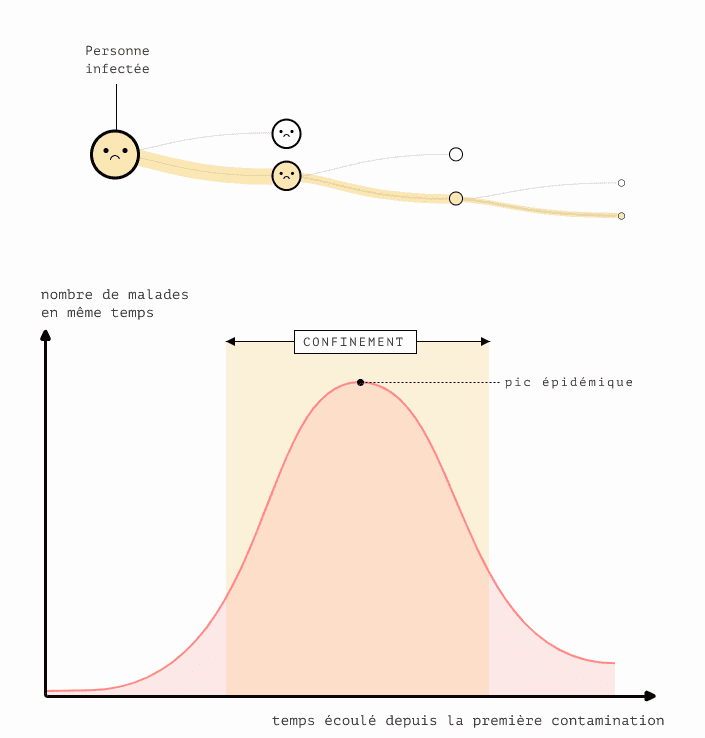

En limitant les contacts, on réduit le nombre de contaminations. Si le confinement est efficace, on devrait donc observer dans le courant du mois d’avril une stabilisation, puis une baisse du nombre de malades. On aura alors franchi le « pic épidémique ».

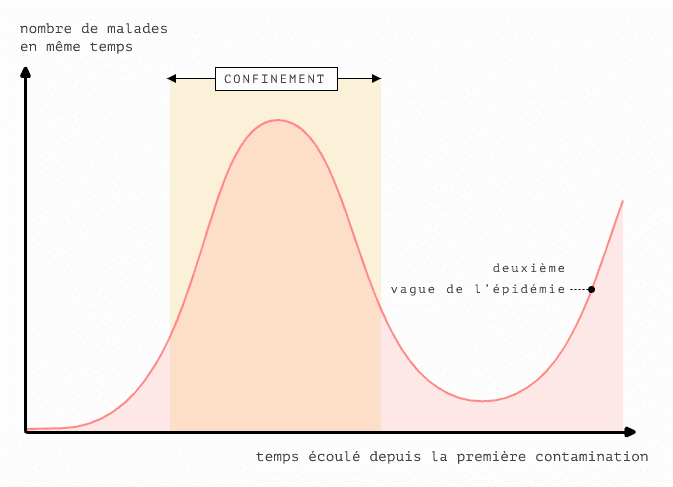

Cette bonne nouvelle augure pourtant de difficultés futures. Une sortie brutale et mal préparée du confinement pourrait bien relancer l’épidémie. Une bonne partie des confinés seront en effet contagieux – parfois même sans le savoir, car une grande partie des porteurs du virus n’ont aucun symptôme. Si elles se mêlent au reste de la population, ces personnes risquent d’en contaminer d’autres et, ainsi, de relancer la diffusion du virus.

Sans compter que le problème ne s’arrête pas aux frontières de la France. Même si le virus disparaissait du territoire national, il risquerait d’être de nouveau importé par des personnes en provenance de l’étranger. Il suffirait alors d’une poignée de cas pour que l’épidémie reparte en flèche.

C’est ce que l’on appelle le risque de « deuxième vague ».

Ce rebond pourrait aussi bien survenir immédiatement après le déconfinement que longtemps après. Dans l’hypothèse – pour l’instant assez improbable – où le coronavirus refluerait cet été en raison de la chaleur, il pourrait tout à fait refaire son apparition l’hiver prochain, par exemple.

Alors quelles solutions pour éradiquer le virus ?

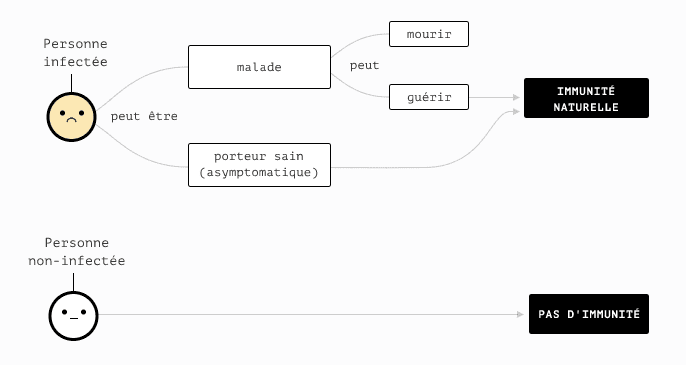

Si l’on vise une disparition complète du SARS-CoV-2, il faut que la population soit immunisée – c’est-à-dire que le système immunitaire des gens soit préparé à résister à une nouvelle agression du virus. Or, seules les personnes qui ont été en contact avec le virus – et qui ont survécu – ont produit les anticorps nécessaires à cette protection.

Il existe en théorie une seconde possibilité qui « force » les choses : la vaccination. On introduit une forme inactive ou atténuée du virus dans l’organisme du patient, pour stimuler ses défenses. Cela lui permet de développer une immunité sans avoir été malade :

Le problème est que nous n’avons pour l’instant pas de vaccin contre le SARS-CoV-2 – et que malgré les efforts des chercheurs, celui-ci n’arrivera probablement pas avant au moins un an. On ne peut donc compter pour l’instant que sur la protection naturelle des personnes déjà contaminées.

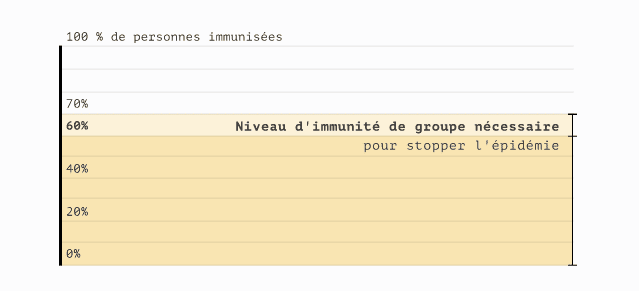

Heureusement, il n’est pas nécessaire que l’ensemble de la population soit immunisé pour éviter que le virus circule de manière épidémique. Selon les spécialistes, une proportion de l’ordre de 60 % à 70 % de la population pourrait suffire dans le cas du SARS-CoV-2.

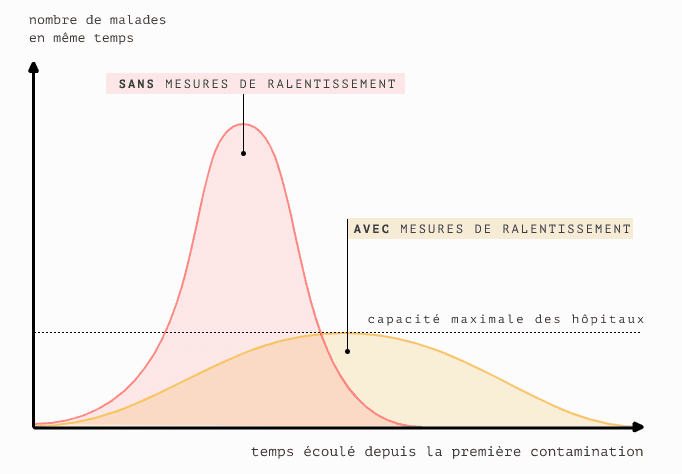

C’est ce qu’on appelle l’« immunité de groupe » : au-delà d’un certain niveau de protection dans la population (variable d’une maladie infectieuse à l’autre), la diffusion du virus est efficacement freinée. C’est ainsi que de nombreuses maladies ont (presque) disparu grâce à la vaccination d’une grande partie de la population.

Se contenter d’attendre que la population atteigne le seuil de l’immunité collective est une option très risquée : cela supposerait qu’au moins 40 millions de Français soient infectés, ce qui pourrait engendrer des centaines de milliers de morts. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas, initialement partisans de cette stratégie, s’en sont d’ailleurs récemment détournés. Dans l’Union européenne, seule la Suède mise encore sur l’immunité collective pour traverser la crise sanitaire sans imposer de confinement.

Autre problème : il n’y a encore aucune certitude sur la durée de l’immunité acquise par les personnes guéries du Covid-19. Se compte-t-elle plutôt en semaines, en mois, en années ? Il est trop tôt pour le dire, d’autant qu’il n’est pas impossible que la souche du SARS-CoV-2 mute et donc remette en cause l’immunité des personnes ayant été infectées – de la même façon que la grippe saisonnière évolue régulièrement.

Que faire si on ne peut pas éradiquer le virus ?

S’il n’est pas possible de faire complètement disparaître le virus, il reste un plan B : tenter d’en limiter la propagation et les conséquences.

- Traiter les malades

La première solution est évidemment de rechercher des traitements pour soigner les malades. Cela aurait plusieurs intérêts :

- réduire le nombre de cas graves et mortels ;

- limiter la durée des hospitalisations, donc désengorger les hôpitaux ;

- utiliser des traitements « préventifs » pour réduire la charge virale dans l’organisme des malades, donc leur contagiosité.

De grands essais cliniques sont en cours pour tenter d’identifier les meilleures stratégies médicales contre le virus : la fameuse hydroxychloroquine, bien sûr, mais aussi d’autres traitements moins connus, comme le remdesivir, du laboratoire Gilead, ou le Kaletra (lopinavir et ritonavir), du laboratoire AbbVie. Les résultats ne seront toutefois pas connus avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

- Etaler l’épidémie

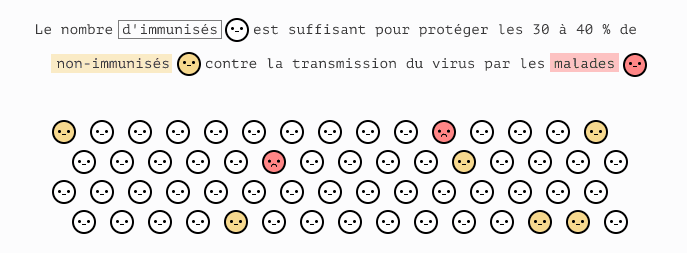

Si on part du principe qu’une grande partie de la population va de toute façon être infectée et que certains développeront des formes graves de la maladie, on peut au moins essayer d’étaler l’épidémie dans le temps, pour éviter la surcharge des hôpitaux. Plus on « aplatit la courbe », plus on soulage les services de réanimation.

Cette stratégie, c’est celle du confinement généralisé actuellement choisie par le gouvernement français et de nombreux autres pays du monde. Mais comme elle ne pourra pas durer éternellement, plusieurs pistes sont envisageables pour la suite.

- Le « stop-and-go »

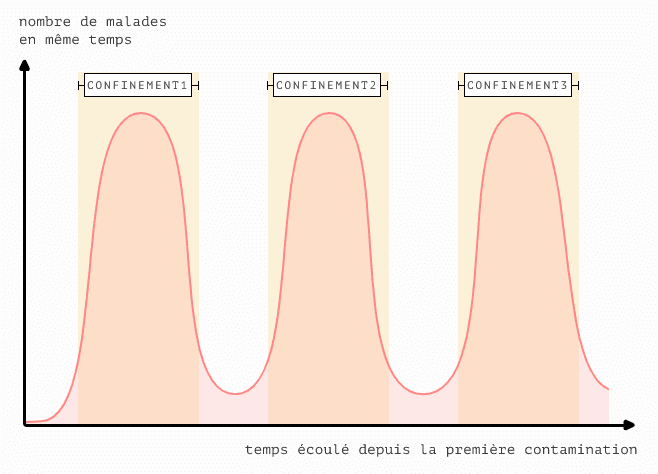

Plutôt que de prolonger le confinement pendant des mois, on pourrait alterner des périodes de confinement et des périodes de retour à la « normale ». Dans une telle logique, le confinement serait remis en place à chaque poussée de l’épidémie, pour limiter la saturation des hôpitaux. Et ce, jusqu’à ce qu’on ait trouvé un vaccin ou atteint l’« immunité de groupe ». C’est ce que les experts appellent le « stop-and-go ».

Cette seule stratégie présenterait cependant le risque de placer les populations face à une longue série de périodes de confinement. Une étude prépubliée le 24 mars par des chercheurs de Harvard estime ainsi qu’en l’absence d’autres facteurs, des mesures de distanciation sociale pourraient être nécessaires jusqu’en 2022 aux Etats-Unis.

- Le confinement localisé

Il s’agirait de lever le confinement dans les régions qui ont passé le pic de l’épidémie et dans lesquelles les hôpitaux ne sont plus saturés. A l’inverse, le confinement sera maintenu dans les foyers actifs, où le risque de contagion est plus fort. Si la situation s’améliore nettement dans les régions les plus fortement touchées en premier, comme l’Ile-de-France et le Grand-Est actuellement, celles-ci pourraient alors figurer parmi les premières à sortir du confinement. Cette piste semble être envisagée par le gouvernement, qui travaille sur « la faisabilité d’un déconfinement qui serait régionalisé », selon Edouard Philippe. L’académie nationale de médecine l’envisage également dans un communiqué publié dimanche 5 avril.

Reste à savoir comment l’Etat pourrait contrôler les mouvements de population entre les régions, qui n’ont bien évidemment pas de postes-frontières. Dans un tel scénario, il semble probable que les transports ferroviaires et aériens seraient maintenus à un niveau très faible, pour décourager les déplacements.

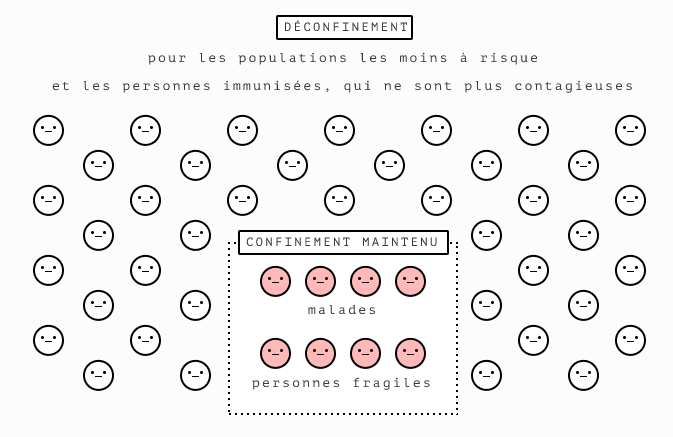

- Le confinement ciblé

L’idée serait de diviser la population en deux. On maintiendrait en confinement :

- les malades, pour éviter qu’ils ne transmettent le virus ;

- les populations les plus à risque en cas d’infection : personnes âgées et fragiles, patients souffrant de problèmes respiratoires, femmes enceintes, etc.

On « déconfinerait » :

- les personnes immunisées, qui ne sont plus contagieuses ;

- les populations les moins à risque, qui ont moins de chances de développer des formes sévères de la maladie.

Ainsi, on construirait progressivement une « immunité de groupe » en limitant le nombre de morts.

Cette stratégie, séduisante sur le papier, peut se révéler compliquée dans la pratique.

Tout d’abord, il ne faut pas sous-estimer les conséquences sociales et psychologiques d’un confinement de la population à long terme et la difficulté à le faire accepter. Mais surtout, le confinement ciblé n’est pas infaillible, car il faut bien que des soignants s’occupent des personnes isolées. Ainsi, malgré des précautions drastiques, le virus s’est largement répandu dans les Ehpad français, avec au moins 2 189 morts selon le dernier décompte, diffusé le 6 avril.

Ensuite, plusieurs exemples ont malheureusement montré qu’être jeune et en bonne santé ne garantit pas d’être complètement protégé contre les formes graves de la maladie.

Enfin, si on lève le confinement pour des porteurs sains du virus qui, faute de symptômes, ignorent qu’ils sont contagieux, ils risquent de contaminer le reste de la population.

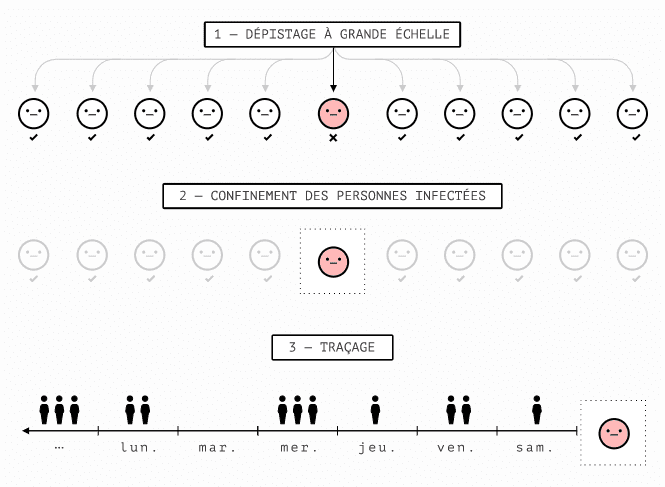

- Le dépistage à grande échelle avec traçage et isolement

C’est pour cela que de nombreux pays envisagent une stratégie plus fine, sur le modèle sud-coréen, qui repose sur trois piliers : dépistage massif, isolement des personnes infectées et suivi de leurs contacts.

Un dépistage à grande échelle de la population française permettrait d’identifier :

- les porteurs actifs du virus (qui devraient rester isolés, car contagieux)

- les personnes non infectées (potentiellement à risque)

- les personnes immunisées (qui pourraient sortir)

Reste à savoir si la France a les moyens de conduire des millions de tests – surtout qu’il faudra les réitérer à échéances régulières pour tester à nouveau les non-porteurs. A ce jour, par manque de moyens, les autorités sanitaires ont fait le choix de ne tester que les cas sévères. Il faudrait pourtant aussi le faire avec les patients ayant peu ou pas de symptômes pour mesurer l’« immunité de groupe ». Si le gouvernement ambitionne d’augmenter sensiblement le nombre de tests dans les prochaines semaines, il n’est pas certain que cela suffise.

Le deuxième pilier consiste à mettre en place un suivi des personnes infectées. L’idée est de remonter la chaîne des contacts récents du patient pour détecter les personnes à qui il a pu transmettre le virus, afin de les dépister à leur tour ou de les isoler par précaution.

Un tel travail d’analyse des « clusters de contamination » a été conduit au cas par cas par les autorités sanitaires au début de l’épidémie, mais il est plus difficile à réaliser à grande échelle. C’est pourquoi le gouvernement envisage de proposer un « traçage numérique », par le biais d’une application mobile. Mais plutôt que d’imposer un tel système, comme l’ont fait Taïwan ou la Corée du Sud, il propose un suivi sur la base du volontariat, afin de respecter la protection de la vie privée.

- Le maintien des mesures de « distanciation sociale »

Même si le confinement est levé, partiellement ou complètement, il est envisageable que les mesures de distanciation sociale soient maintenues, comme l’interdiction des grands rassemblements, la fermeture des écoles ou des bars.

Il est aussi possible d’imposer le port du masque dans l’espace public, comme l’ont fait plusieurs pays d’Europe centrale.

Quoi qu’il en soit, il sera déterminant de conserver le plus longtemps possible les « gestes barrières » pour limiter les risques de contamination et le retour à « la vie d’avant » n’est pas pour tout de suite, comme a prévenu Edouard Philippe : « C’est un combat long, difficile, qui impliquera de mauvaises nouvelles, des déceptions. »

Les raisons d’une crise pandémique

Jacques Benoit, GMob

Plus d’un mois maintenant que la population du Québec se soumet au confinement, à la distanciation sociale, et aux consignes de plus en plus strictes de nos gouvernements.

Le résultat ? S’il faut se fier aux conférences de presse, il serait positif. Mais positif par rapport à quoi ? Quand on compare les courbes des décès des différents pays, il n’y a pourtant pas de quoi pavoiser.

Bien qu’on puisse toujours trouver pire et toujours trouver mieux, la courbe du Québec ressemble drôlement à celle de la Suède (où il n’y a pas de confinement obligatoire), à celle de la France, et même à celle des États-Unis, où l’inexistence d’une assurance-maladie universelle n’encourage pas la population américaine à se faire tester et soigner, ce qui peut fausser sensiblement les données.

C’est pourquoi la meilleure comparaison demeurera toujours avec nous-mêmes, avec notre propre histoire, notre propre expérience, et ce que nous avons appris de notre vécu.

Par exemple, au Québec, nos problèmes ne se réduisent pas seulement à une question de salaire des préposé.e.s aux bénéficiaires, ou à une mauvaise volonté des syndicats. Un état des lieux datant d’il y a deux ans rendait compte de l’affaiblissement et de la fragilisation de notre système public de Santé et de Services sociaux (SSS), et de toutes ses composantes, réduisant ainsi sa capacité de s’adapter aux situations imprévues comme la crise sanitaire actuelle.

On ne peut pas non plus faire abstraction du rôle de la réforme Barrette et du gouvernement Couillard dans l’appauvrissement de la Santé publique, avec ce que ça signifie comme manque de moyens et de ressources pour bien jouer son rôle-conseil dans cette crise.

Le C-DUC #11, publié en dernière page de ce PressMob, dernier chantier des Chantiers de la Déclaration d’urgence climatique (C-DUC), vise à corriger cette situation pour rendre notre système public de SSS résilient aux chocs climatiques et sanitaires.

Mais qu’en est-il du rôle du gouvernement canadien dans cette crise? Au moment où on cherche des responsables de la pandémie, où le premier ministre Trudeau annonce, à l’instar d’autres dirigeants du G-7, qu’il faudra bientôt poser des questions à la Chine, André Noël nous explique, dans l’article qui suit, que cette façon de faire ne doit pas servir à nous faire oublier le rôle propre du gouvernement canadien dans notre capacité à faire face à cette pandémie, une capacité qui aurait pu être déterminante pour prévenir la crise de la COVID-19.

COVID-19: la scandaleuse impréparation du Canada

La Corée du Sud a tiré des leçons de l’épidémie de SRAS en 2003. Pas le Canada, qui avait pourtant été frappé beaucoup plus fort.

Par André Noël

Publié sur Ricochet, 19 avril 2020

Après la Chine et Hong Kong, c’est au Canada que l’épidémie de SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) avait fait le plus de malades et de morts. Dix-sept ans plus tard, la pénurie d’équipements de protection individuelle et de réactifs pour les tests se fait cruellement sentir. Ici, les masques N95 sont rationnés pour les membres du personnel soignant. En Corée du Sud, non seulement les travailleurs de la santé, mais tous les citoyens ont accès à des masques d’une efficacité similaire. Ils les portent. Le matériel ne manque pas. Les protocoles d’intervention étaient prêts dès les premières alertes. Résultat: la COVID-19 y a fait jusqu’à maintenant six fois moins de morts qu’au Canada, pour une population plus nombreuse.

Le 19 avril , le Canada (38 millions d’habitants) avait 33 363 cas confirmés de COVID-19 et 1457 morts (dont 877 au Québec). La Corée du Sud (52 millions d’habitants) avait 10 611 cas et 234 décès. Les comparaisons du nombre de cas avec les pays qui font peu de tests sont boiteuses. Mais en Corée du Sud, le dépistage est systématique. Quoi qu’il en soit, les statistiques sur les décès dans les deux pays sont considérées fiables. Par million d’habitants, le taux de mortalité dû au coronavirus est de 38 décès au Canada (103 au Québec) et de 4,5 décès en Corée du Sud, soit huit fois moins (23 fois moins qu’au Québec).

L’épidémie est globalement sous contrôle en Corée du Sud, qui n’a pourtant pas confiné toute la population. Le dimanche 19 avril, les autorités comptaient seulement huit nouveaux cas et deux nouveaux décès, contre 836 nouveaux cas et 72 nouveaux décès au Québec. La menace d’un retour en force de la COVID-19 plane toujours, mais la fameuse courbe de l’évolution est aplatie depuis plusieurs semaines. Cela sans les mesures autoritaires prises en Chine. La Corée du Sud est un pays démocratique : des élections législatives se sont tenues le 15 avril dans des milliers de bureaux de vote, sous haute surveillance sanitaire.

Professeur au département des maladies infectieuses à l’hôpital universitaire Guro à Séoul, le docteur Kim Woo-joo est l’expert coréen du coronavirus le plus reconnu. La Corée du Sud ayant prouvé la qualité de ses interventions, il n’est pas abusif de le considérer comme un des meilleurs experts mondiaux de la COVID-19. Lors d’une entrevue diffusée sur un site internet coréen, le Dr Kim souligne que la Corée du Sud a eu la chance d’avoir été alertée par le SRAS en 2003.

«La raison qui explique que la Corée du Sud, Singapour, Taïwan et Hong Kong font mieux pendant cette pandémie, c’est parce que Hong Kong, Singapour et Taïwan ont connu le SRAS en 2003, donc ils savaient déjà que s’il y a une épidémie, leurs citoyens et les hôpitaux auraient des problèmes. Ils en ont déjà fait l’expérience.»

Au cours de la même entrevue, le Dr Kim montre qu’il sait très bien qu’un autre pays a eu cette expérience : le Canada. «Durant l’épidémie du SRAS, à Hong Kong, Singapour, le Canada, Taïwan et la Chine, de nombreux professionnels ont été contaminés», souligne-t-il. Par la suite, la Corée du Sud a tenu compte des autres alertes qu’ont été les épidémies de la grippe A(H1N1) en 2009 et de MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient) en 2015.

Au 31 juillet 2003, le SRAS avait infecté 251 personnes et en avait tué 43 au Canada. Hormis la Chine et Hong Kong, aucun autre pays ou Ville-État n’avait eu autant de morts, ni Taïwan, ni Singapour. Le tiers des décès mondiaux dus au SRAS sont survenus au Canada . Parmi les pays occidentaux, la France a compté un mort; les autres, aucun.

Dans la pandémie en cours, le Canada ne fait pas pire que la moyenne des autres pays occidentaux. Mais comme il avait été le plus éprouvé par l’épidémie de SRAS en 2003, il n’y a aucune raison qu’il ne se soit pas aussi bien préparé que la Corée du Sud, souligne le Dr Amir Khadir, microbiologiste infectiologue à l’hôpital Le Gardeur en banlieue de Montréal.

Le 31 décembre 2019, la Chine prévenait l’Organisation mondiale de la Santé que des cas de pneumonie de cause inconnue sévissaient à Wuhan. Un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, était rapidement identifié. Le 10 janvier, l’OMS appelait tous les pays à se préparer à la propagation de l’épidémie. La Corée du Sud était déjà prête. Ses protocoles d’intervention étaient au point. Et elle avait de formidables réserves d’équipements de protection individuel (EPI), notamment des millions de masques efficaces, autant pour le personnel soignant que pour la population en général.

Examinons d’abord quelques mesures en vigueur là-bas, avant de se pencher sur ce qui prévaut ici.

Des masques médicaux pour tous

En public, les Coréens portent des masques KF94, équivalents aux masques N95 dont manque cruellement le personnel soignant au Canada. C’est l’EPI de base pour se protéger contre la contagion. Le coronavirus se transmet surtout d’une personne à l’autre par des gouttelettes de 0,5 micromètre (0,005 mm) qui peuvent voyager dans l’air sur deux mètres. Les N95 les filtrent à 95%; les KF94, fabriqués en Corée, à 94%. «Les Coréens portent donc des masques faits pour les médecins», indique le Dr Kim Woo-joo.

À ce propos, il ne comprend pas pourquoi les responsables de la santé publique des pays occidentaux ont tardé à recommander le port du masque pour tous. «Je trouve ça plutôt étrange», dit-il. «Bien sûr que ça aide», ajoute-t-il, affirmant que le port du masque est une mesure de prévention dont l’efficacité se compare au lavage des mains. «Regardez juste la Chine, Hong Kong, le Japon et la Corée du Sud. Les gens portent des masques dans ces pays asiatiques. En même temps, si vous regardez de nombreux pays européens et les États-Unis, le virus se propage rapidement. Une des raisons concernant le taux relativement faible de contamination en Corée du Sud, est que tout le monde porte des masques et se lave régulièrement les mains.»

Les pays occidentaux, comme les États-Unis et le Canada, ont commencé par nier l’utilité du port généralisé des masques. Bien à tort, selon le Dr Kim, qui y voit une seule explication : la pénurie pour le personnel soignant.

«Je pense que l’objectif était d’éviter que la population fasse des stocks de masques, parce que les professionnels de la santé en ont le plus besoin. Si les professionnels de la santé manquent de masques, ils ne peuvent pas traiter les patients, n’est-ce pas?» (Il recommande aussi le port de lunettes, le coronavirus pouvant s’infiltrer dans l’organisme par les muqueuses des yeux.)

Un dépistage massif

Les épidémies successives de SRAS, de grippe A(H1N1) puis de MERS ont fait comprendre à la Corée du Sud la nécessité de pouvoir développer et utiliser rapidement des kits de dépistage. Le gouvernement a massivement investi dans la recherche et le développement de ces kits. «Nous avions réalisé que nous ne pouvions pas développer dans l’immédiat des médicaments ou des vaccins», dit le Dr Kim, qui était le chef de l’équipe d’urgence médicale coréenne pour le MERS.

«Mais nous pouvions fabriquer des kits de dépistage avec la PCR [amplification en chaîne par polymérase], qui est une méthode très efficace pour faire un diagnostic. Nous avons donc mis l’accent sur la fabrication très rapide de ces kits de dépistage et sur le fait de les rendre facilement accessibles. Un patient peut avoir une toux ou une fièvre, mais nous avons besoin de savoir s’ils ont ou non la COVID-19, afin de les mettre en quarantaine et découvrir où il a été et avec qui il a été en contact, pour que nous puissions aussi tester ces personnes et les mettre en quarantaine si nécessaire. C’est le cœur de la prévention.»

Dès le 24 mars, 338 000 tests avaient été effectués en Corée du Sud. Ces tests sont rapides et fiables. La Corée n’a jamais manqué de réactifs.

Triage systématique à l’aéroport

À la fin de l’hiver, l’épicentre de la pandémie s’était déplacé de la Chine à l’Europe. Depuis le 22 mars, les citoyens coréens ou les étrangers en provenance d’Europe sont systématiquement et obligatoirement testés lors de leur débarquement à l’aéroport international d’Incheon, à l’ouest de Séoul. Les résultats sont prêts en six heures. Mais comme les passagers sont nombreux et ne peuvent pas être tous testés en même temps, ils sont placés dans un complexe attenant à l’aéroport pendant une journée et reçoivent les résultats le jour suivant.

Les COVID positifs sont envoyés soit à l’hôpital soit dans un dispensaire, selon la gravité de leurs symptômes. Les COVID négatifs doivent se mettre en quarantaine soit à la maison, soit à l’hôtel. Les autorités installent une application sur leurs téléphones portables. S’ils sortent de leur lieu de quarantaine, une alarme sonne et les prévient qu’ils ont franchi le périmètre autorisé. Ils doivent noter leur état de santé, notamment leur température, et en informer les autorités deux fois par jour. S’ils ne le font pas, les autorités les contactent. Il s’agit évidemment d’une intrusion dans la vie privée, mais le Dr Kim assure que le consentement est acquis. Quoi qu’il en soit, l’intérêt de la collectivité l’emporte sur les droits individuels.

Ce protocole ne s’applique pas seulement aux aéroports. Il est généralisé. L’ensemble de ces mesures, ainsi que l’abondance de matériel de protection, ont permis au gouvernement de ne pas imposer de confinement total. Les autorités de santé publique ont fortement recommandé la fermeture des bars et des gymnases, mais ce n’est pas obligatoire. L’économie ne souffre donc pas outre-mesure de la pandémie.

En 2003, le Canada a envoyé paître l’OMS

Le 23 avril 2003, Toronto comptait 140 cas de SRAS. Une vingtaine de personnes en étaient déjà mortes. Le système de santé ontarien était submergé. Le groupe d’étude spécialisé en épidémiologie de l’OMS a alors placé la Ville Reine sur sa liste des zones à risque pour contracter la maladie et déconseillait aux touristes de s’y rendre. Le maire Mel Lastman laissa exploser sa colère. «D’où vient ce groupe? s’exclama-t-il. Je le veux ici [à Toronto] demain! Je veux qu’il enquête sur Toronto dès demain!» Les hôtels se vidaient, l’industrie du voyage faisait des mises à pied. Les autorités de Toronto, de l’Ontario et du Canada ont uni leurs efforts pour convaincre l’OMS de faire marche arrière, rappelle un reportage de Radio-Canada mis à jour cet hiver.

Telle a été la réaction spontanée du Canada face à cette épidémie. L’OMS a d’abord refusé d’obtempérer, puis a fini par retirer Toronto de la liste des zones susceptibles d’infection. Un comité consultatif national sur le SRAS a été mis sur pied. Dans son rapport de 232 pages , le comité notait entre autres que Santé Canada avait «facilité l’acquisition d’environ 1,5 million de masques N95 pour le Système de la Réserve nationale de secours».

Aujourd’hui, impossible de savoir à combien s’élevait le nombre de N95 dans la Réserve nationale au début de l’épidémie de COVID-19. Une seule chose est sûre : il en manque tellement que les autorités sanitaires évaluent la possibilité de les désinfecter et de les recycler, ce qui a toujours été déconseillé. En 2007, l’Institut national de santé public du Québec (INSPQ) signalait qu’il fallait les jeter après une journée d’usage, sinon plus souvent .

La CBC a révélé que le gouvernement en avait jeté deux millions lorsqu’il a fermé un des entrepôts de sa réserve nationale d’urgence à Regina, l’année dernière. D’autres entrepôts semblables ont été fermés, affirme le sénateur à la retraite David Tkachuk.

Contrairement à la Corée du Sud, le Canada ne s’est pas assuré de fabriquer des N95 ou l’équivalent sur son territoire. Il est entièrement dépendant de l’étranger. Le premier ministre Justin Trudeau s’est retrouvé sur la corde raide quand le président Donald Trump a interdit à la compagnie américaine 3M d’en acheminer au Canada.

Paradoxalement, une des principales compagnies qui fabrique des masques dans le monde, ADM Medicom, est située à Pointe-Claire, en banlieue ouest de Montréal. Mais toute la production se fait à l’extérieur. Le président de la compagnie, Guillaume Laverdure, ne peut même pas ordonner à ses filiales européennes d’envoyer des masques au Canada, car les gouvernements ont réquisitionné ses usines pour leurs besoins. Début avril, le gouvernement canadien lui a demandé d’en produire à Montréal, mais la construction de l’usine prendra au minimum trois ou quatre mois. La taille de la commande – entre 30 et 50 millions de masques N95 par année – montre l’ampleur des besoins.

Le président Emmanuel Macron a indiqué en avril que le personnel soignant en France consommait chaque semaine 40 millions de masques, chirurgicaux et équivalents N95. Compte tenu de sa population, les besoins actuels seraient de 22 millions de masques par semaine au Canada. La future usine de Medicom sera loin d’en produire suffisamment.

Sans ces masques et les autres EPI, le personnel est craintif. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que des préposés aux bénéficiaires, qui sont très mal payés, craignent de travailler dans les Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et les foyers pour personnes âgées, où les risques de contagion sont majeurs. Pourquoi aller au combat quand l’État ne fournit pas les équipements de protection de base? Le gouvernement québécois est obligé de supplier les étudiants, les aidants naturels et les médecins spécialistes à combler le manque criant de personnel.

Le rapport du comité consultatif sur le SRAS de 2003 recommandait d’allouer des crédits de 100 millions de dollars par année à un Fonds de contrôle des maladies transmissibles «pour appuyer la capacité provinciale, territoriale et régionale en matière de surveillance des maladies infectieuses, [la] gestion des flambées épidémiques et les activités de contrôle des infections connexes». Encore là, impossible de savoir combien d’argent le gouvernement canadien y a consacré.

L’épidémie de SRAS a bien mené à la création d’un Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, mais son budget annuel s’élève seulement à 5,8 millions de dollars. D’autres données disponibles montrent que depuis 2013, le gouvernement a alloué des crédits de 25 à 32 millions de dollars par année à la prévention des maladies infectieuses et transmissibles. En 2018, les montants ont officiellement grimpé à 65,8 millions, mais ils incluaient bien d’autres dépenses, comme la prévention du sida et de maladies provoquées par les changements climatiques.

De nombreux avertissements

En plus du rapport de 2003, le gouvernement canadien a reçu beaucoup d’autres avertissements l’enjoignant de mieux se préparer à une épidémie d’envergure. Mais les rapports se sont empilés les uns sur les autres et ont ramassé la poussière.

En 2006, les auteurs du «Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé» indiquaient qu’il fallait utiliser l’épisode de SRAS de 2003 comme une espèce de «répétition générale» en prévision d’une pandémie à portée beaucoup plus grave.

Tous avaient pris conscience de l’importance d’un cadre d’intervention «à l’échelle de l’ensemble de l’État». Grâce aux mesures qui devaient être mises en place, les auteurs croyaient que les travailleurs de la santé pourraient alors porter des équipements de protection individuels appropriés, ce qui éviterait les désertions causées par la peur de la contagion.

En 2008, la vérificatrice générale du Canada notait que «l’Agence [de la santé publique du Canada] n’a pas donné suite de façon adéquate à bon nombre de préoccupations soulevées dans nos vérifications antérieures concernant des problèmes importants pendant la crise du syndrome respiratoire aigu sévère».

En 2010, après une éclosion de A(H1N1), le gouvernement fédéral effectuait un audit sur le SRNU (Système de la réserve nationale d’urgence). Les résultats étaient inquiétants. Ses dépenses de l’année étaient seulement de 5,1 millions de dollars. Les responsables de la santé publique de par le pays ne savaient pas précisément ce que contenait cette réserve. «Le SRNU ne dispose pas de renseignements fiables sur la durée de vie de la majorité des fournitures entreposées dans l’entrepôt principal, les entrepôts régionaux ou les sites déployés au préalable», déplorait le rapport. «Il existe des risques accrus que les biens ne puissent pas être déployés de façon opportune et efficace.»

En 2018, encore un autre rapport indiquait qu’il y avait un criant besoin de matériel en prévision d’une pandémie. «Ne pas avoir assez de masques sous la main, c’est probablement ce qui me préoccupe le plus», a dit Jim Kellner, un expert en maladies infectieuses qui a collaboré au Plan de lutte de 2006, au Globe and Mail. «Nous devions savoir que quelque chose allait survenir… et nous allons découvrir à quel point notre manque de matériel est mauvais et dans un état critique. Je ne veux pas voir mourir les travailleurs de la santé.»

Mais ce ne sont pas seulement les masques qui manquent. Il manque de tout : des sur-blouses, des gants, des écouvillons (longues tiges servant à faire des prélèvements dans le fond du nez), des respirateurs, des réactifs pour les tests, des médicaments, etc. Le gouvernement fédéral a navigué à vue, sans plan ni directives claires. Alors que la Chine avait fortement limité les vols intérieurs depuis le début de janvier, les avions d’Air China continuaient d’atterrir à l’aéroport international de Montréal au mois de mars. Quand ils traversaient les douanes, les voyageurs n’étaient pas examinés. Il a fallu que la Direction de la santé publique de Montréal prenne elle-même l’initiative d’envoyer ses agents distribuer des pamphlets les priant de se mettre en auto-quarantaine.

«Si vous tombez en bas d’une échelle et que le voisin appelle le 911, les protocoles indiquent en détail aux ambulanciers toute la marche à suivre», m’a dit un médecin qui, en avril, n’avait pas fini de mettre en place le système d’intervention contre la COVID-19 dans une région du Québec. «Mais pour une épidémie comme celle-ci, on a rien, a-t-il ajouté, sous le sceau de la confidentialité. Même pas un cartable dans nos classeurs.»

Le Canada, un pays riche et industrialisé depuis deux siècles, membre du G7 regroupant les puissances les plus avancées, a un produit intérieur brut de 46 233 dollars américains par habitant. Le PIB est de 31 362$ en Corée du Sud , un pays dévasté par l’occupation japonaise pendant la première moitié du 20e siècle, par la Seconde Guerre mondiale puis par une guerre civile et la partition.

Le Canada avait tous les atouts, toutes les informations, toute l’expertise scientifique, toutes les ressources pour se préparer. Seul pays membre de l’OCDE à avoir été éprouvé par le SRAS en 2003, il aurait dû être bien plus en état d’alerte que les autres. Mais il ne l’a pas été. Que s’est-il donc passé?

Négligence, arrogance, bureaucratie…

En 2003, le SRAS n’a tué personne en Corée du Sud. Mais l’État coréen a pris l’alerte au sérieux. Après tout, la fonction première d’un État, c’est d’assurer la sécurité de ses citoyens. Une mission que semble avoir oubliée l’État canadien. Michel Camus, qui a été épidémiologiste à Santé Canada pendant 20 ans, a deux mots en tête pour expliquer cet écart : négligence et bureaucratie. Nimâ Machouf, une épidémiologiste de Montréal, met en cause une forme subtile d’arrogance. Au Canada comme dans d’autres pays riches, la classe dirigeante s’est peut-être crue au-dessus de ses affaires. Les gouvernements néolibéraux se sont montrés plus soucieux de diminuer la taille de l’État que de le renforcer, plus intéressés à réduire le financement des services publics qu’à prévenir la menace d’une épidémie, critique le député néo-démocrate Alexandre Boulerice.

«Je pense que le Canada, ou l’Occident en général, sont trop fiers, estime Mme Machouf. Ils n’arrivent pas à accepter que l’expérience des autres est très valable. Chaque fois qu’on parle des résultats de recherche de la Chine, de la Corée [ou d’ailleurs], on nous dit : «Ah, mais leurs chiffres ne sont pas fiables». On remet en doute, on remet en cause la validité de leur travail, leur capacité à bien travailler. Pourtant, ce sont eux qui ont eu le plus gros de l’expérience et ce sont eux qui sont le plus avancés là-dedans. Et si on arrive à trouver quelque chose, c’est avec leur aide qu’on va pouvoir le faire. Jamais sans leur aide on va pouvoir avancer. Je pense que l’Occident est pas mal condescendant par rapport à l’expérience de l’Est [l’Asie].»

Mme Machouf se demande si le Canada, comme d’autres pays occidentaux, ne méprise pas les solutions simples, comme les masques, au profit de développements technologiques de pointe. En Corée du Sud, en attendant la découverte d’un vaccin et de médicaments efficaces et sûrs, la chloroquine, un médicament anti-malaria très bon marché, est utilisée parmi d’autres traitements contre la COVID-19. Ici, ajoute l’épidémiologiste, on refuse d’admettre que les avantages de son utilisation sous surveillance médicale peuvent, dans des cas précis, l’emporter sur les risques, réels mais limités.

«Si on avait des N95 pour tout le monde, tout le monde aurait porté ça, puis on aurait continué à travailler, à aller à l’école et à la garderie. On n’aurait pas eu besoin, peut-être, de fermer tout. Un masque, c’est quelque chose de banal. […] Mais produire de la chloroquine, ce n’est pas sexy du tout. Avoir des masques, porter des masques, non plus. J’ai l’impression que c’est comme si on pensait toujours que ce sont de nouvelles affaires, des affaires très sophistiquées qui doivent nécessairement être la solution. Alors, on n’est pas capable de dire : «Ah, bien, on a des trucs banals à notre disposition», puis ces trucs banals-là auraient pu nous empêcher de rentrer dans le gouffre économique dans lequel on est en train d’entrer. Car là, les conséquences économiques de tout ça, de toutes ces fermetures, et de mise en quarantaine du pays, ça va être énorme.»

De façon inexcusable, le gouvernement canadien a négligé d’assurer le suivi des nombreux rapports d’experts qui l’imploraient de se préparer avec sérieux en vue d’une grande épidémie, laisse tomber Michel Camus.

«On était mal préparé parce qu’on a défait des choses qui avaient été proposées par des experts suite à l’épidémie de SRAS en 2003 […]. Les contrôles dans les aéroports n’ont pas du tout été à la hauteur de ce qui était proposé [dans les rapports]. Les experts avaient prévu un scénario semblable à ce qu’on a aujourd’hui en termes de pandémie et de degré d’infection, mais le gouvernement ne s’est pas assuré d’avoir assez de masques. Il avait été aussi proposé d’avoir assez de respirateurs. Ça n’a pas été fait.»

«Plusieurs mesures étaient recommandées dans le rapport de 2006, mais il n’y a pas eu de suivi. Le gouvernement a fini par les oublier. On a laissé le gouvernement couper dans les dépenses sociales et de santé. Il a plus pensé à couper et à rentabiliser et à privatiser [les services] qu’à rendre efficace notre système de santé, et d’avoir de bonnes mesures d’urgence. Après l’épidémie de H1N1, on s’est rendu compte que les stocks n’étaient pas à la hauteur. Donc, on n’était pas prêts à faire face à une future épidémie. Ça a été répété par la vérificatrice générale en 2010. Et là encore, pas de suivi.»

En Corée du Sud, il semble que le gouvernement a été plus à l’écoute de ses scientifiques, ajoute M. Camus. Au Canada, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a régné pendant 10 ans, avec un fort biais non seulement défavorable aux services publics, mais aussi à la science, dit-il. L’impact a été très néfaste. Ce biais anti-science, il dit l’avoir ressenti personnellement quand il travaillait à Santé Canada. «Il y a eu des coupures dans les budgets, il y avait de moins en moins de recherche, et de plus en plus d’interférence pour que la recherche soit faite en fonction des objectifs immédiats du gouvernement. Le secteur privé était qualifié de partenaire dans tous nos projets et évaluait les projets scientifiques de recherche qui les concernaient. Il y a eu des coupures partout, sauf dans les fonctions bureaucratiques.»

«Le manque de préparation adéquate est assez effarant, constate M. Boulerice, député de Rosemont. Considérant qu’on avait été un des pays les plus touchés par le SRAS, ça s’explique difficilement. Pourquoi n’a-t-on pas suivi les recommandations du comité [de 2003]? Pourquoi le Fonds [de contrôle] n’a-t-il pas été financé adéquatement? Pourquoi n’avons-nous pas commencé à produire des masques? Pourquoi la réaction du fédéral a-t-elle été si lente, notamment dans les aéroports? La population mérite des réponses. Mais une des pistes possibles, c’est que pour un gouvernement néolibéral qui veut imposer l’austérité, il est plus facile de faire des coupures dans des programmes qui visent à prévenir une menace qui n’est pas encore actuelle. C’est une négligence flagrante et on en paie le prix aujourd’hui.»